Klimamodelle & Szenarien

Klimamodelle

Klimamodelle sind ein zentrales Werkzeug, um die Auswirkungen des Klimawandels einzuschätzen. Sie helfen uns, besser zu verstehen, wie sich Temperatur, Niederschlag, Meeresspiegel und extreme Wetterereignisse in den kommenden Jahrzehnten verändern könnten – weltweit und in unserer Region.

Ein Klimamodell ist ein komplexes Rechenprogramm. Es bildet das Klimasystem der Erde nach – also die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Ozeanen, Landflächen, Eisflächen, Vegetation und menschlichem Einfluss.

Man kann sich ein Klimamodell wie eine Art digitalen Zwilling der Erde vorstellen. In diesem Modell können Forschende durchrechnen, wie sich das Klima verändert, wenn sich bestimmte Einflussfaktoren ändern – zum Beispiel der Ausstoß von Treibhausgasen.

Die Erstellung eines Klimamodells erfolgt in mehreren Schritten:

- Räumliche Einteilung (Rastermodell):

Die Erde wird in viele kleine Würfel (Rasterzellen) unterteilt – horizontal (z. B. 50 km x 50 km) und vertikal (mehrere Schichten in der Atmosphäre und im Ozean). Für jede dieser Zellen werden Wetter- und Klimaparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag oder Strahlung berechnet. - Gleichungen für physikalische Prozesse:

Für jede Zelle lösen die Modelle Gleichungen, die auf den Naturgesetzen beruhen – zum Beispiel den Gesetzen der Thermodynamik oder der Strömungslehre. Diese Berechnungen werden immer wieder für kurze Zeitabschnitte wiederholt, sodass ein kontinuierlicher Verlauf entsteht. - Eingabedaten ("Startbedingungen"):

Die Modelle brauchen zu Beginn real gemessene Klimadaten – etwa Temperaturen, Luftdruck, CO₂-Konzentrationen oder Meeresoberflächentemperaturen. Diese stammen von Wetterstationen, Satelliten, Bojen, Flugzeugen und weiteren Quellen. - Szenarien für die Zukunft:

Da niemand genau weiß, wie sich die Welt entwickeln wird, arbeiten Klimamodelle mit sogenannten Emissionsszenarien. Das sind Annahmen darüber, wie viel Treibhausgase in Zukunft ausgestoßen werden – je nachdem, ob der Klimaschutz verstärkt oder vernachlässigt wird (beispielsweise die 'Representative Concentration Pathways', die im nächsten Abschnitt erklärt werden).

Generell lassen sich zwei Arten von Klimamodellen unterscheiden: Globale und Regionale.

Globale Klimamodelle (GCMs):

Diese Modelle erfassen das gesamte Klimasystem der Erde und liefern Aussagen über globale Entwicklungen – z. B. den weltweiten Temperaturanstieg.

Regionale Klimamodelle (RCMs):

Diese Modelle nutzen die Ergebnisse der globalen Modelle, um sie mit höherer Auflösung auf einzelne Regionen herunterzubrechen. So lassen sich auch kleinräumige Unterschiede erfassen – etwa zwischen Stadt und Land oder zwischen Flussniederungen und Mittelgebirgen.

Was können Klimamodelle und was nicht?

Klimamodelle zeigen:

- Wie sich der globale Temperaturdurchschnitt verändert

- Wie extreme Wetterereignisse (Hitzewellen, Starkregen, Dürre) wahrscheinlicher werden

- Wie sich Niederschlagsmuster und Jahreszeiten verschieben

- Welche Regionen besonders betroffen sein könnten

Klimamodelle zeigen NICHT:

- Wie das Wetter an einem bestimmten Tag in 20 Jahren wird

- Exakte Vorhersagen – sondern Wahrscheinlichkeiten und Spannweiten

- Einzelne Extremereignisse im Voraus – sondern, ob solche Ereignisse häufiger oder intensiver werden

Unsicherheiten in Klimamodellen

Klimamodelle sind keine Wahrsagerkugeln. Ihre Ergebnisse hängen von mehreren Faktoren ab:

- Zukunftsszenarien:

Wie sich das Klima entwickelt, hängt stark davon ab, wie sich Gesellschaft, Politik und Technologie verändern – also ob und wie viel Klimaschutz betrieben wird. - Komplexität der Prozesse:

Manche Vorgänge – wie Wolkenbildung, Schneeschmelze oder Vegetationsveränderung – sind sehr schwer exakt zu berechnen und können nur vereinfacht dargestellt werden. - Räumliche Auflösung:

Kein Modell kann jedes Dorf oder jede Straße einzeln abbilden. Auch regionale Modelle arbeiten mit Gittern von mehreren Kilometern Breite. - Modellvielfalt:

Es gibt viele verschiedene Modelle, die auf unterschiedlichen Annahmen basieren. Deshalb wird meist mit mehreren Modellen parallel gearbeitet – das nennt man ein „Modellensemble“.

Trotz aller Unsicherheiten stimmen die Modelle in einer entscheidenden Aussage überein: Der Klimawandel schreitet voran – und ohne Gegenmaßnahmen wird er in vielen Regionen zu erheblichen Problemen führen.

Klimamodelle ermöglichen es uns,

- Risiken frühzeitig zu erkennen,

- Maßnahmen zu priorisieren (z. B. Hitzeaktionspläne oder Hochwasserschutz),

- langfristige Investitionen sinnvoll zu planen (z. B. Stadtentwicklung, Energieversorgung) und

- informierte Entscheidungen zu treffen – auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse.

In der Praxis werden für die Berechnungen verschiedene Modelle laufen gelassen, da alle verschiedene Stärken und Schwächen haben und hierdurch ein differenzierteres Bild gewonnen werden kann. Die Zusammenfassung dieser Modelle bezeichnet man dann als Ensemble. Durch solche Ensemble kann eine Bandbreite möglicher Veränderungen abgebildet werden, wobei die Modelle mit den jeweils höchsten und niedrigsten Werten die Ober- bzw. Untergrenze definieren. In dem fiktiven Beispiel unten würde das bedeuten, dass Modell A mit 10,9°C die untere Grenze bildet, Modell E mit 11,7°C die obere und Modell C würde mit 11,3°C den Mittelwert bilden, da die Hälfte der Modelle eine höhere bzw. niedrigere Temperatur aufweist.

| Modell | Durchschnittliche mittlere Jahrestemperatur 2051 - 2080 in °C |

| Modell A | 10,9 |

| Modell B | 11,1 |

| Modell C | 11,3 |

| Modell D | 11,5 |

| Modell E | 11,7 |

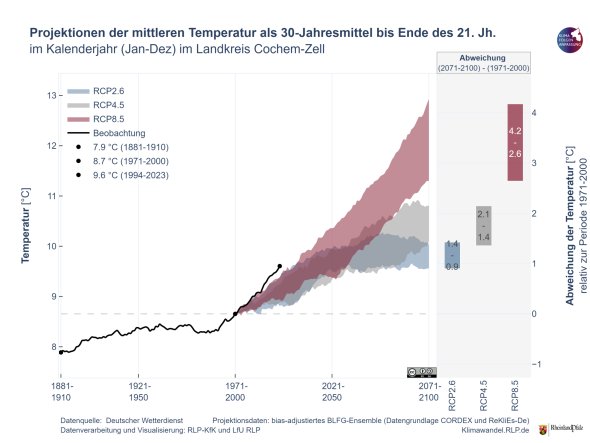

Betrachtet man nun eine gesamte Zeitreihe, entsteht ein differenziertes Bild, wie der rechten Tabelle zu entnehmen ist. Die rot, grau und blau hinterlegten Bereiche zeigen die Bandbreite der Modellergebnisse der Projektionen der mittleren Temperatur für die drei gängigsten Klimaszenarien auf.

Klimaszenarien

Wenn Forscherinnen und Forscher mit Klimamodellen arbeiten, brauchen sie eine Vorstellung davon, wie sich die Menschheit in Zukunft verhalten könnte – zum Beispiel: Wie viel CO₂ wird ausgestoßen? Wird die Nutzung fossiler Energien zurückgehen? Wie stark wächst die Weltbevölkerung?

Da dies nicht sicher vorhergesagt werden kann, hat die Wissenschaft verschiedene Szenarien entwickelt, um verschiedene denkbare Zukünfte durchzurechnen. Die bekanntesten dieser Szenarien heißen RCPs.

RCP steht für "Representative Concentration Pathways", auf Deutsch: Repräsentative Konzentrationspfade. Gemeint ist damit der voraussichtliche Verlauf der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre.

Die RCPs geben also an, wie stark sich die Erdatmosphäre aufheizen könnte, abhängig davon, wie viel Treibhausgase wir in Zukunft ausstoßen – oder einsparen.

Es gibt vier RCP-Szenarien. Sie werden nach dem sogenannten Strahlungsantrieb im Jahr 2100 benannt – also danach, wie viel zusätzliche Energie durch Treibhausgase in der Erdatmosphäre "gefangen" wird (gemessen in Watt pro Quadratmeter).

RCP2.6

- Annahme: Die Weltgemeinschaft setzt entschlossen auf Klimaschutz. Kohle, Öl und Gas werden stark reduziert, erneuerbare Energien stark ausgebaut. Wälder werden geschützt und es gibt technische Lösungen zur CO₂-Entfernung aus der Luft.

- Folge: Die globale Erwärmung bleibt unter 2 °C.

- Besonderheit: Dieses Szenario erfordert sofortige und umfassende Maßnahmen.

RCP4.5

- Annahme: Die Welt reduziert ihre Emissionen ab etwa 2040 langsam, aber nicht vollständig. Es wird in Klimaschutz investiert, aber nicht konsequent genug, um das 2-Grad-Ziel sicher zu erreichen.

- Folge: Die globale Erwärmung steigt auf etwa 2,5 bis 3 °C.

- Besonderheit: Oft als realistischstes Szenario angesehen, wenn zwar gehandelt wird – aber nicht konsequent und global abgestimmt.

RCP6.0

- Annahme: Es gibt nur wenige Klimaschutzmaßnahmen und diese kommen spät. Der weltweite Energiebedarf steigt weiter und fossile Energien bleiben lange im Einsatz.

- Folge: Die globale Erwärmung liegt bei etwa 3 bis 4 °C.

- Besonderheit: Klimarisiken wie Extremwetter, Ernteausfälle und Meeresspiegelanstieg nehmen deutlich zu.

RCP8.5

- Annahme: Es wird kaum etwas gegen den Klimawandel unternommen. Der Energieverbrauch wächst stark, Kohle bleibt weltweit Hauptenergiequelle.

- Folge: Die Erde erwärmt sich um mehr als 4 °C bis zum Jahr 2100 – mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt.

- Besonderheit: Dieses Szenario galt lange als „Worst Case“, wird aber heute als unwahrscheinlich angesehen, wenn Klimaschutzmaßnahmen wie geplant umgesetzt werden.

Die verschiedenen RCPs helfen dabei, die Bandbreite möglicher Klimazukünfte zu verstehen – je nachdem, wie die Menschheit handelt. Klimamodelle werden mit diesen Szenarien „gefüttert“, um zu berechnen:

- Wie stark steigen die Temperaturen bei jedem Szenario?

- Welche Auswirkungen hat das auf Meeresspiegel, Wetterextreme oder Ökosysteme?

- Wie können wir uns auf diese Veränderungen vorbereiten?

RCPs sind keine Vorhersagen, sondern Rechnungsszenarien: Sie zeigen, was passiert, wenn wir bestimmte Wege gehen – oder eben nicht.

Je nach Szenario ändert sich unser zukünftiges Klima deutlich. Das zeigt: Klimaschutz heute bestimmt unser Leben morgen.